- Argomento: Letteratura

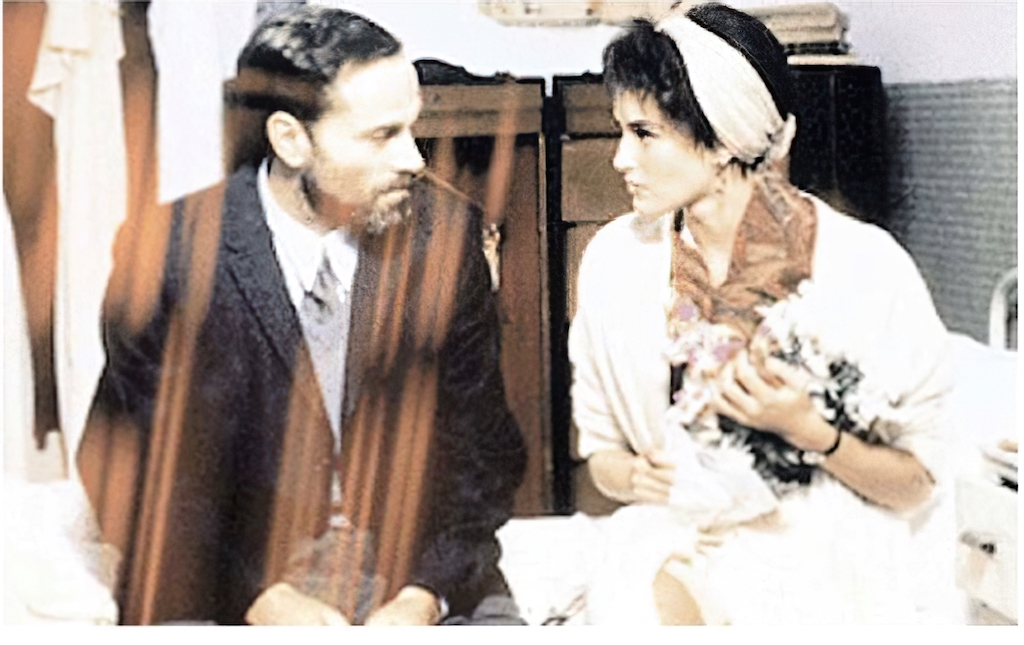

Che la fotografia, a differenza del cinema, esprima l’irriproducibilità del tempo, e quindi l’assenza di uomini e cose, ce ne rendiamo conto, leggendo il brano di “Dicerie dell’untore” in cui Marta, deturpata dalla malattia (“un simulacro di donna”), nel corso della loro fuga per le vie della città dal sanatorio, parla al narrante del suo sorriso d’una volta, registrato in una foto: «Non sono io, diciamo che è la mia sorella cattiva» si scusò, guardandomi di sott’insù, e subito volgendo lo sguardo altrove, come quella sera nel camerino, dopo lo spettacolo. Poi fece:

«Conversando con me, quella faccia non servirtene. Sèrviti di quest’altra». E trasse dalla borsetta, e mi tese, una foto dove lieta, seminuda, con una coscia sporca di sabbia, sorrideva a nessuno, davanti a sé. «Così ero – aggiunse –. Così bella. Col mio sorriso del ‘42. La mia annata migliore».